藤里町への移住を考える子育て中の方のために、子育て・教育環境をご紹介。

今回は、前回の続編として、町唯一の小中学校である「藤里学園」についてです。

関連記事:わたけんコラムNo.33ふじさとの教育―小中学校編その1―|義務教育学校

町唯一の小中学校である藤里学園は、「義務教育学校」というかたちの学校。

このかたちを採用しているからこそのメリットが複数あるのですが、そのうち、学習面で大きいのが「教科担任制」です。

学びの基礎を身につける「教科担任制」

クラス担任1人が全教科を教える「学級担任制」に対して、「教科担任制」は、クラス担任はいるけれど、各教科は教科専門の先生が教えるというスタイルです。

全国の公立小学校では5~6年生から導入されているそうですが、藤里学園では、一部の教科について1年生から専門の先生が教えてくれています。

例えば、現在の1年生は「外国語活動」(※1)と音楽、4年生になると理科・社会・英語・書写・音楽と5教科も専門の先生に教えていただいているんです。

その他、教科担任制以外のしくみに基づいて専門の先生が授業に入る教科が4年生では3教科(国語、算数、体育)あり、その合計はなんと8教科にも!(※2)

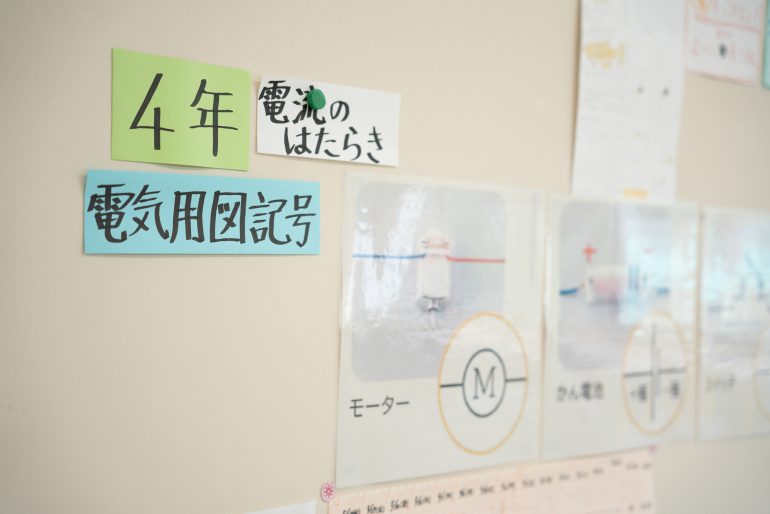

理科室の掲示物。つまづきやすい内容も視覚的に覚えられるよう工夫している。

低学年のうちは学ぶこと自体や環境に慣れることが大事なので、教科担任制を採用する教科数を抑えていますが、学年が上がるにつれて徐々に増やしているそう。

各教科に精通した先生が、専門性に基づくメソッドや教材を用いて指導にあたるため、子どもたちがより関心を持ちやすかったり、理解度が高まったりします。

プリントや宿題のチェックもとても丁寧。ありがたい。

この教科担任制、十分な教員数が確保できていないと実現が難しいそうですが、前回の記事でご紹介したように、義務教育学校では教員数が数名多く配置され、また、前期・後期課程をまたいで先生方の授業が可能なため、低学年のうちから実現できるとのこと。

つまり、「義務教育学校」という1つの学校組織だからこそ実現できる対応なんです。

教科担任制、実際どんな感じ?

帰宅後、子どもがその日学校であったことを話す際、クラス担任の先生以外の名前がよく出てきます。

「漢字の宿題はA先生に見てもらったよ。」

「今日はB先生に音楽を習った。歌う時、声の出し方がすごいんだよ。」

「これってどうしてこうなのかな?明日、理科のC先生に聞いてみる。」

前期課程のうちから、随分たくさんの先生方との関わりがあるんだなということが、会話だけでも分かります。

専門の先生に教えてもらえること・質問できることで、子どもの世界がより広がり、また、より多くの大人との関わりを持つことができることで、学校の中で複数の居場所を見つけられるのではないかな、と親目線で感じます。

一方、宿題や連絡帳・お便りなど家庭との連絡は、クラス担任の先生がとりまとめて対応してくださっているので、教科ごとに宿題が出て大変とか、何人もの先生から連絡が来て大変とかいうことはありません。

先生方の間で緊密に連携を取りながら、進めてくださっているからこそのことだと感じています。

学校から持ち帰った宿題のドリルをがんばってやっています。

長くなってきたので今回はこのへんで。

次の記事でも、義務教育学校のメリットを引き続きご紹介します!

撮影の日はちょうど夏休み。子どもたちがプールではしゃぐ声が響いていました。

——————–

※1 文部科学省の学習指導要領では、小学1~2年生に教科として英語の設定はないが、藤里町では「外国語教育の充実」を特色ある教育活動の1つに据えており、その一環で、特別活動として1~2年生に「外国語活動(英語)」の授業を展開している。

※2 国語と算数は、1つの授業に複数の先生が入る「ティームティーチング」のしくみに基づく。体育は、少人数学級に対してより効果的な授業を行うため、二学年合同授業とすることを学校独自に判断していることに基づく。「ティームティーチング」や多学年合同授業については、今後、別の機会に詳しくご紹介予定。

——————–

文=佐々木絵里子

佐々木絵里子(ささきえりこ)

わたす研究所・代表

埼玉県出身で、結婚を機に藤里町に移住。町役場および地域⼥性陣との協働プロジェクトを経て、2022年わたす研究所として独⽴し、地⽅における柔軟な働き⽅のしくみづくりに取り組む。2023年より藤里町教育委員会委員も兼務。2児の母。